【年金とは?】~年金制度と国民年金の仕組みと免除~

年金制度とは?

年金制度については、私たちが生きていく中で知っておかなければならない制度の一つですが、なかなか中身が分かりづらいと思います。

そこで、今回は年金制度の中でも国民年金について箇条書き多めでできるだけ分かり易く説明していきたいと思います。

まず、説明に入る前に①年金制度の階層と②働き方によって変化する第○号被保険者について記述します。

上記の①よ②によって手続きや年金支払い額および受給額等が変化するため、予備知識として必要になります。

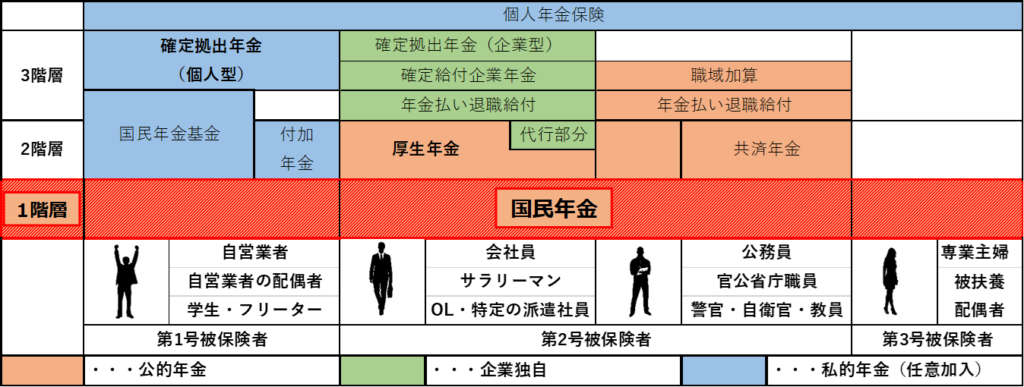

①年金制度の階層

日本の年金制度は、上の図に示している通り働いている環境によって、加入している年金制度が違うことが分かります。さらに、年金制度は1~3階層で構成されています。

(1) 1階層・・・「国民年金(公的年金)」

(2) 2階層・・・「国民年金基金(私的年金)」や「厚生年金(公的年金)」

(3) 3階層・・・「個人や企業が任意で加入できる年金制度(私的年金)」

②働き方によって変化する第○号被保険者

どのような働き方をするかによって加入できる年金の種類が異なり、保険料もそれぞれ第1号~第3号までの被保険者の分類によって変わります。

(1) 第1号被保険者・・・自営業者(個人事業主)、自営業者の配偶者、学生、フリーター

(2) 第2号被保険者・・・会社員、特定の派遣社員、公務員(原則70歳未満)

(3) 第3号被保険者・・・専業主婦(年収150万円以下)、扶養親族(年収103万円以下)

・1階層 「国民年金(公的年金)」

○20~60歳未満の方が必ず加入する公的年金制度

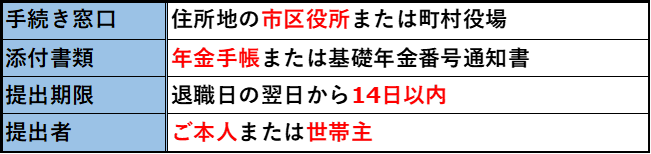

- 第1号被保険者の加入の手続き方法

自営業者、自営業者の配偶者、フリーター、学生の方の国民年金への加入方法になります。

※20歳の方は2週間以内に国民年金機構より、説明用紙と保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。また、年金手帳は上記とは別に送付されます。

- 第2・3号被保険者の加入の手続き方法

第2号被保険者・・・勤務先の事業所でほぼ自動的手続きされます。

第3号被保険者・・・会社員もしくは公務員の夫か妻が勤務している事業所を通じて手続きできます。(基本は、勤務者が事業所にある手続き書類の被保険者欄に必要事項を書くだけです)

国民年金の保険料と受給額

保険料は令和3年度(2021年4月~2022年3月)現在で、1か月当たり16,610円となっています。

国民年金の受給額は、以下のようになっています。

上記の老齢基礎年金(満額)とは、20~60歳の40年間(480ヵ月)支払った場合になります。

国民年金は支払った額に比例しますので、30年間の支払いの場合は0.75倍(4分の3)に20年間の場合は0.5倍(2分の1)になります。

令和2年と3年で受給額が少なくなっていますが、これは賃金・物価スライドの改定ルールというもので決定されます。

単純にいうと、買い物する際の「物の値段が上がれば年金も上がる」、「物の値段が下がれば年金も下がる」ということです。年金受給額で買える品物の数や量が同じになるように調整されます。

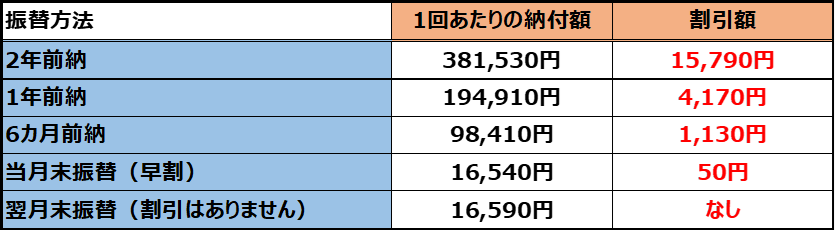

因みに国民年金の保険料を前納することで、支払い額を少なくできます(令和4年)。ですが、もう少しお得感がないととても納められないです・・・。

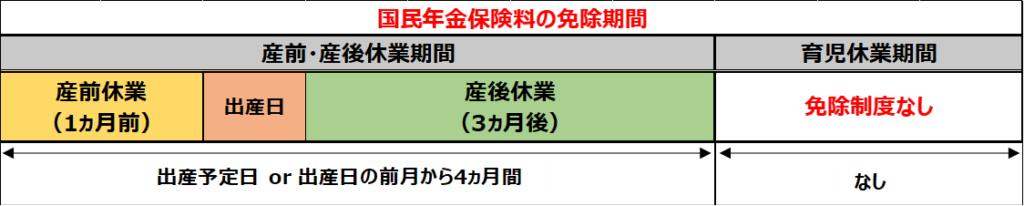

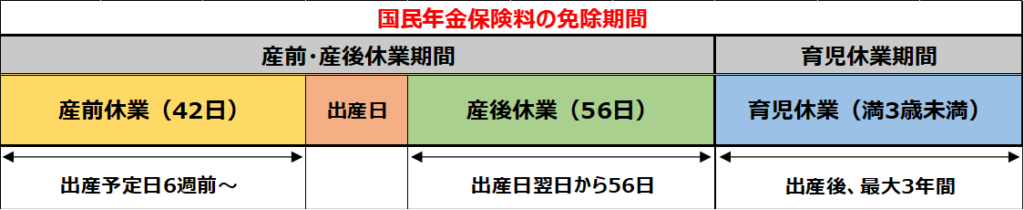

産休・育休中の国民年金保険料

(第1号被保険者)

産休(産前・産後休業)の期間中は、国民年金保険料の支払いが免除される制度があります。

ただし、育児期間中については免除制度等は現在(2022年2月)存在しません。

免除制度を利用する場合、日本年金機構のHP等から国民年金被保険者関係届書(申出書)をダウンロードして記入し、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。(※郵送でも手続き可能)

※ 郵送で届書を提出する場合は、母子健康手帳と出産予定日が確認できるページのコピーを添付。

上記の提出期間は、出産予定日の6ヵ月前から届出が可能。(出産後の届出も可能。)

(第2号被保険者・第3号被保険者)

産休(産前・産後休業)や育休(育児休業)の期間中は、国民年金保険料の支払いが免除されます。

上記の免除を受けるには、事業主を経由して勤務先を受けもつ年金事務所に「産前産後休業取得者申出書」または「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。

今回は、国民年金の基礎的な部分として書かせていただきました。

次回は、現在の自身の年金納付状況がどうなっているか知るための年金定期便の見方について勉強して書いてみたいと思います。よろしくお願いします。

次回⇩