【社会保険とは?】給料から天引されている社会保険の内容について

①そもそも社会保険とは?

社会保険とは、病気やケガなどのリスクに備えて、私たちの生活を保障する公的保険です。

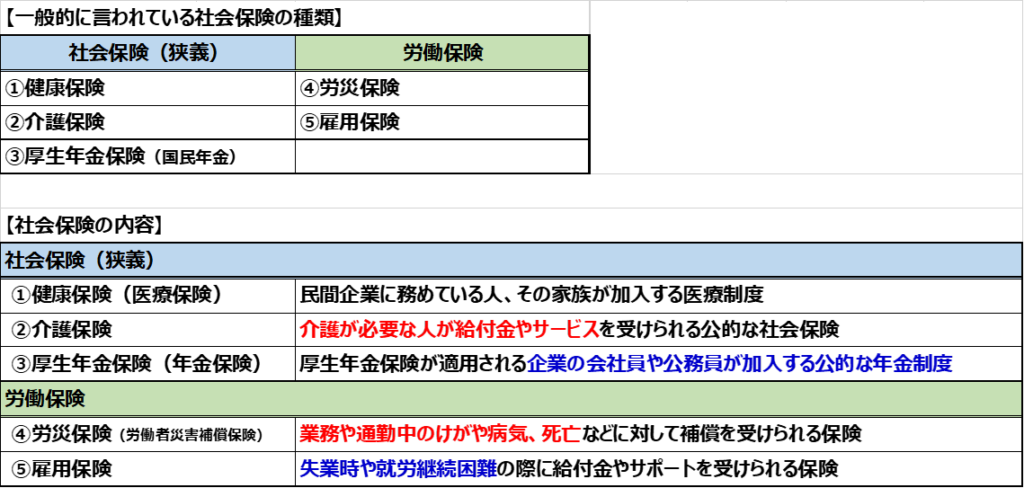

企業などで働く従業員にとって関係がある社会保険は、「健康保険」「介護保険」「年金保険」「労災保険」「雇用保険」の5つです。

②社会保険制度

社会保険制度とは、社会生活を営む中で起こりうる、さまざまなリスクに備えるための公的な強制保険制度です。

リスクには病気やケガ、老齢、介護、失業、労働災害などがあり、それぞれのリスクに応じて健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類があります。

上記5種類の保険はそれぞれ下記に示す表のように分類されます。

③社会保険の加入条件

社会保険は、企業と従業員それぞれが加入することで、保険料を財源として運営されている保険制度です。

そのため、加入条件は事業所側と従業員側にそれぞれあります。

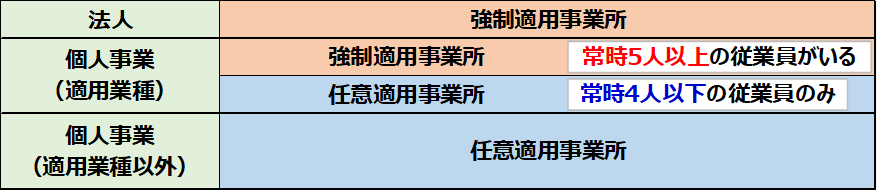

(1)事業所の加入条件

法人の場合は、基本的に社会保険に加入しなければなりません。

個人事業の場合は、従業員が5人未満の個人事業所や理美容業、飲食業などのサービス業、従業員が5人以上でも農林漁業を担う個人事業所は、社会保険の加入義務はありません。

・強制適用事業所

強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思・従業員数・事業の規模・業種などに関係なく、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられている事業所を指します。

・任意適用事業所

任意適用事業所とは、強制適用事業所に該当しない事業所が厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けることで社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できる事業所を指します。

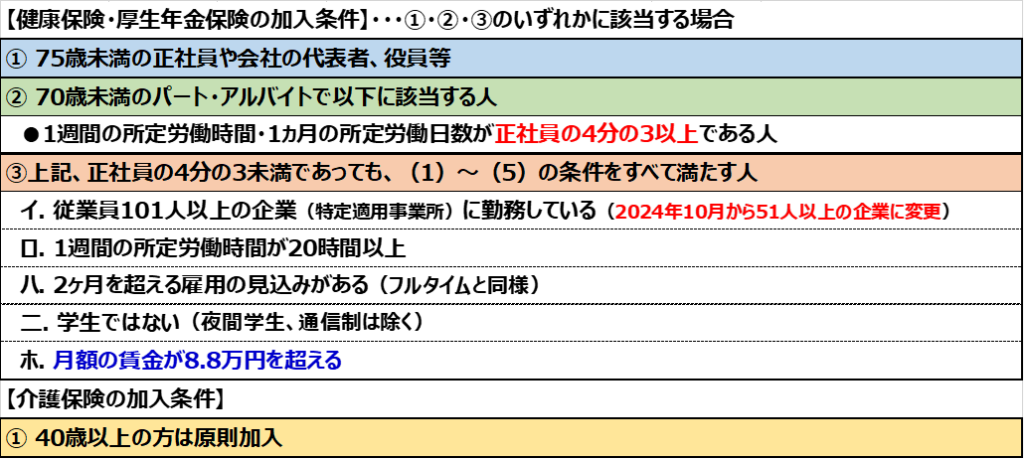

(2)従業員の加入条件

従業員の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件は以下のとおりです。

なお、狭義の社会保険の残り1つである介護保険は、40歳以上の方が原則加入します。

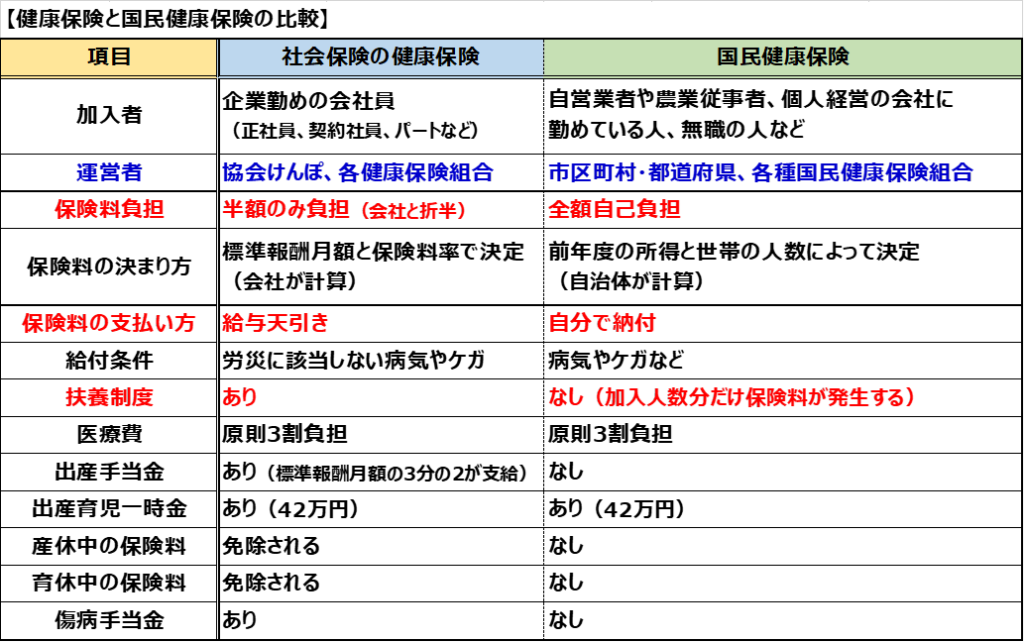

④社会保険の健康保険と国民健康保険の違い

企業などに雇用されて働く従業員は社会保険の健康保険に加入します。

一方で、社会保険に加入していない人は国民健康保険に加入します。

健康保険の適用事業所に勤務している従業員は、基本的に社会保険の健康保険に加入します。

国民健康保険に比べて保障が手厚く、保険料も事業主と折半されるため従業員の負担は少なくなります。

ただし、具体的な保険料や保障内容は、事業主が加入している保険によって異なります。

会社および組合等にきちんと確認しておきましょう。

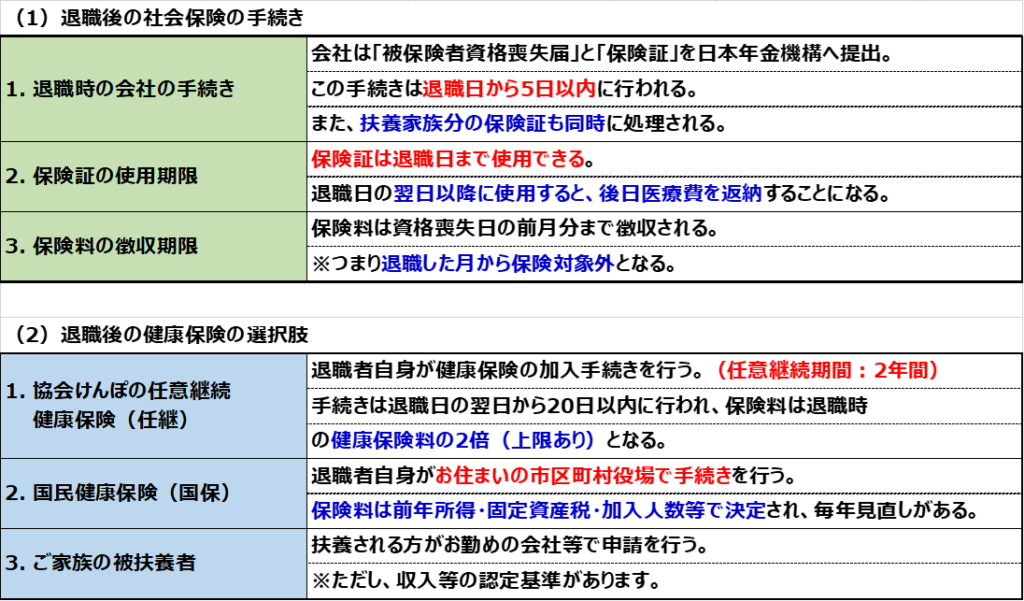

⑤退職時の社会保険について

社会保険は、本来、企業に雇用される従業員のための制度です。

ただし、企業に雇用されて社会保険に加入していた人が退職した場合は、任意継続制度を利用できます。

任意継続制度とは、社会保険の中の「健康保険」と「介護保険」に限り利用できる制度です。

これらの選択肢は保険料に大きな違いがあります。

具体的には、高い給与を受け取っていた方は、国保の保険料が任継より高くなる可能性があります。

また、任継は毎年度、保険料率の見直しがあります。

国保も同様に毎年度、保険料の見直しがあります。

ご家族の被扶養者は保険料負担がありませんが、収入等の認定基準があります。

106万円・130万円の壁等⇒【扶養控除】年収の壁や控除額を図表で解説!【わかりやすく解説】

⑥さいごに

ご家族の扶養になる場合には、収入等の認定基準がありますが、収入については以下となります。

ここでいう収入とは、その年の収入の見込みとなります。

そのため、「前年度の年収ではなく、現在の年度の収入の見込みが基準」となります。

この見込み収入は、給与だけでなく、副業の収入や株式の運用で得た配当、生命保険の一時金、年金収入なども含まれます。

したがって、その年の収入の見込みが扶養の範囲内であることを確認することが重要です。