【2025年最新版】iDeCo(イデコ)の始め方!事業主証明書不要で簡単になった申込手順

これからiDeCoを始めたい方はこちら!最新の申込手順を分かりやすく解説しています。

年末調整の書類が会社から配布される季節になりました。

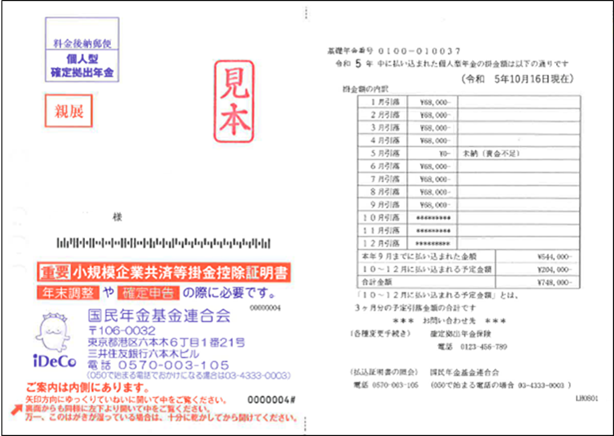

今年からiDeCoを始めた方は、国民年金基金連合会から届いた「小規模企業共済等掛金払込証明書」というハガキをどうすればいいか、戸惑っていませんか?

「どこに何を書けばいいの…?」

ご安心ください。

iDeCoの年末調整は、払った掛金の一部が税金の還付という形で戻ってくる、年に一度の重要な手続きです。

この記事では、実際の書類の画像をふんだんに使い、どこに・何を見ながら・何を書けばいいのかを、誰にでも分かるようにステップ・バイ・ステップで徹底的に解説します。

この記事を読みながら作業すれば、5分で書類作成が完了します!

目 次

iDeCoの年末調整が必要な理由は、iDeCoの持つ最大のメリット「掛金の全額所得控除」にあります。

これは、1年間に支払ったiDeCoの掛金の合計額が、あなたの課税対象となる年収(所得)から差し引かれる仕組みです。

所得が低くなることで、納めるべき所得税と翌年の住民税が安くなります。

会社はあなたがiDeCoにいくら払っているかまでは把握していません。

そのため、「私は今年これだけiDeCoの掛金を支払ったので、税金を安くしてください」と年に一度、会社に自己申告する必要があります。

それが年末調整の役割です。

(例:年収500万円の会社員が、毎月2.3万円(年間27.6万円)をiDeCoに拠出した場合)

まず、国民年金基金連合会から郵送される「小規模企業共済等掛金払込証明書」というハガキを手元に準備します。

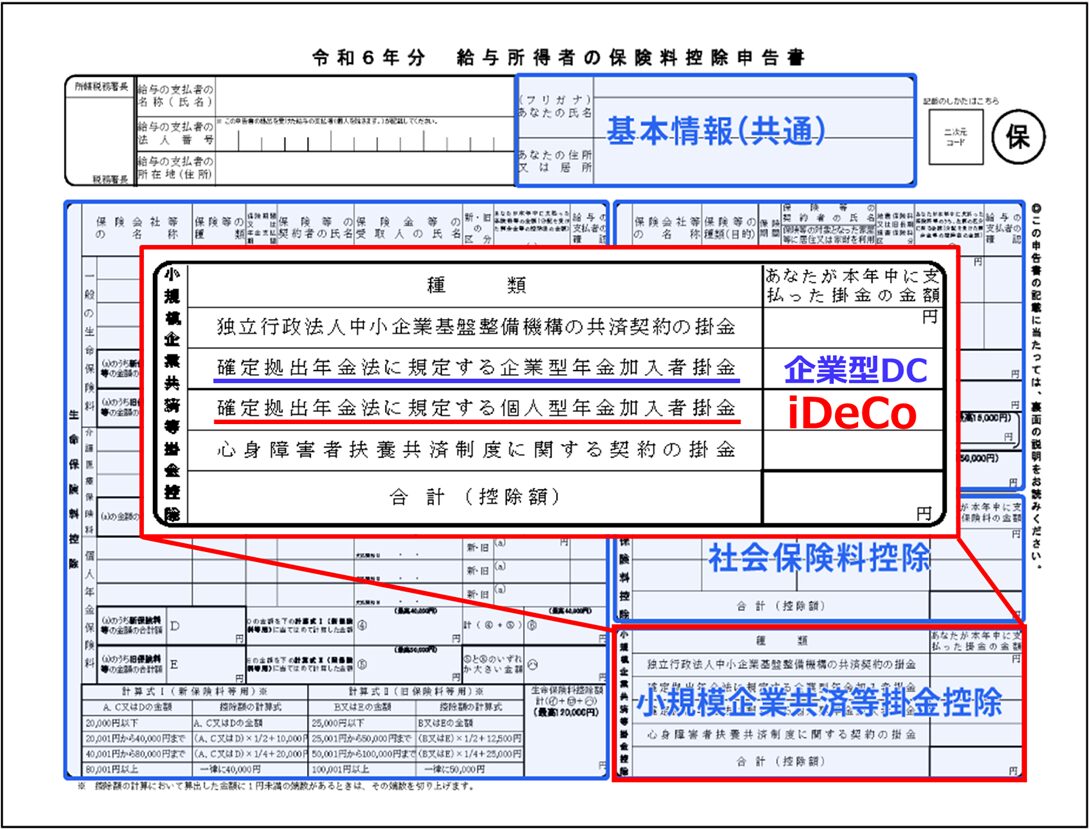

証明書が準備できたら、会社から配られた「給与所得者の保険料控除申告書」に記入します。

書く場所は1箇所だけです。

書類右下にある「小規模企業共済等掛金控除」の欄に、証明書に記載されている掛金の合計額を書き写します。

記入が完了したら、申告書の裏面など、会社の指示に従って「小規模企業共済等掛金払込証明書」の原本をのり付けなどで添付し、提出します。

これで手続きは完了です!

この手続きで実際にいくら税金が安くなる(還付される)のでしょうか。

還付額の目安は、以下の式で計算できます。

年間の節税額 = 年間のiDeCo掛金合計額 × (所得税率 + 住民税率10%)

所得税率は年収(課税所得)に応じて変わります。

以下の早見表で、ご自身のケースをご確認ください。

| 年収(目安) | 所得税率+住民税率 | 月2.3万円 (年27.6万円)の場合 |

月1.2万円 (年14.4万円)の場合 |

|---|---|---|---|

| 300万円 | 15% | 約41,400円 | 約21,600円 |

| 400万円 | 20% | 約55,200円 | 約28,800円 |

| 500万円 | 30% | 約82,800円 | 約43,200円 |

| 700万円 | 30% | 約82,800円 | 約43,200円 |

ご安心ください。「確定申告」をすれば、払い過ぎた税金は全額戻ってきます。

会社の年末調整に間に合わなくても、翌年の2月16日〜3月15日にご自身で確定申告を行えば問題ありません。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、スマホやPCから簡単に申告できます。

また、この還付申告は過去5年分まで遡って行えますので、もし忘れていた年があっても諦めずに手続きしましょう。

再発行が可能です。

SBI証券や楽天証券など、あなたがiDeCoに加入している金融機関(運営管理機関)のコールセンター等に連絡し、再発行を依頼してください。

ただし、再発行には時間がかかる場合があるため、気づいたらすぐに連絡するのがおすすめです。

新しい勤務先で、前職分も合算して年末調整を行います。

その際、前の会社から発行された「源泉徴収票」が必ず必要になるので、大切に保管しておきましょう。

iDeCoの年末調整は、一見すると面倒な手続きに見えますが、将来の資産形成をしながら、現在の税金も安くできる、まさに一石二鳥の素晴らしい制度です。

手順はたった3ステップ。

①証明書を準備 → ②申告書に転記 → ③貼って出す。

この簡単な手続きで数万円単位の税金が戻ってきます。

ぜひ忘れずに手続きを行い、賢く資産形成を進めていきましょう。